強み・こだわり

耐震住宅工法 テクノストラクチャーの家

木と鉄の複合梁テクノビーム

・木の温もりに鉄の強さをプラス

家づくりでは、最も荷重を受ける梁を強くすることが、住まい全体の強度を高めることにつながります。そこで梁部分には木材と頑丈な軽量H形鋼(鉄骨)を組み合わせた複合梁『テクノビーム』を採用。主要構造部の接合には、オリジナル接合金具を使用して、接合部の安定した強度を実現。長期間の荷重による変形もほとんど起こらず、長い年月が経過しても強い家を維持します。

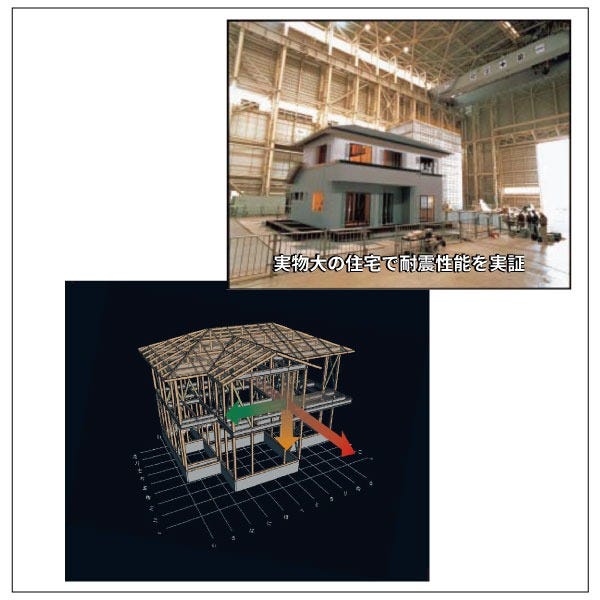

あらゆる角度から耐震性を確認

・最高ランクの耐震性「耐震等級3」

一棟一棟、間取りが違う木造住宅こそ構造計算が必要だと考えます。テクノストラクチャーでは、独自の厳しい基準を設け、法律で定められた基準を大きく上回る、高度で多角的な「立体的応力解析」で388項目ものチェックを全棟で実施。構造的に負担のかかるほぼすべての部位の強度と住まい全体のバランスを十分に確保します。

目に見えない断熱性能を数値化

・パナソニックの先進技術による高い断熱性能

夏の暑さ、冬の寒さを防ぎ、室内を快適に保つためには住まいの断熱性が重要です。

断熱性能を重視する 住まいの断熱性は、健康や毎日の快適性にも深く関わりがあります。例えば、部屋と廊下などで温度差があると、ヒートショックを起こす危険があり、家の中の温度差をなくすために家全体をしっかり断熱することが重要です。テクノストラクチャーでは、ZEH基準の「断熱等級5」以上をおすすめしています。省エネ性を高め、高騰する電気代対策にもなる断熱性の向上は、マイホーム計画時にしっかりご検討されることをおすすめします。

レンガの家

暮らしの記憶は人生の記憶 レンガの家があなたの記憶を彩ります

レンガの家は外壁にレンガを一つ一つ積み上げていくレンガ積み工法で行っています。

劣化が少ない本物のレンガだからこそ、年数が経っても新築時の景観を維持することができます。

また、優れた断熱性能のほか、外壁のメンテナンスがかからない、メンテナンスフリー住宅を目指し、長期にわたり手のかからない家づくりをご提案いたします。

本物の自然素材

それは本物の自然素材を丹念に積み上げた家だから。海外では200年以上前のレンガの家が資産価値を失うことなく売買されています。 年数が経ったレンガの家は劣化が少ないだけでなく、逆に魅力を増すことさえあります。

外壁メンテ不要

サイディングや塗り壁は定期的な塗替え工事が必要ですが、新築時に一度積み上げられたレンガの外壁は将来にわたってメンテナンスが必要ありません。

レンガの家 6つの特長

01 人の手で一つずつ積み上げるロングライフデザイン住宅

02 メンテナンスコストを大幅圧縮

03 レンガの家は高断熱・防音性に優れる

04 耐久・耐震性に優れたツーバイシックス+レンガの外壁

05 優れた耐火性

06 環境にやさしい自然素材

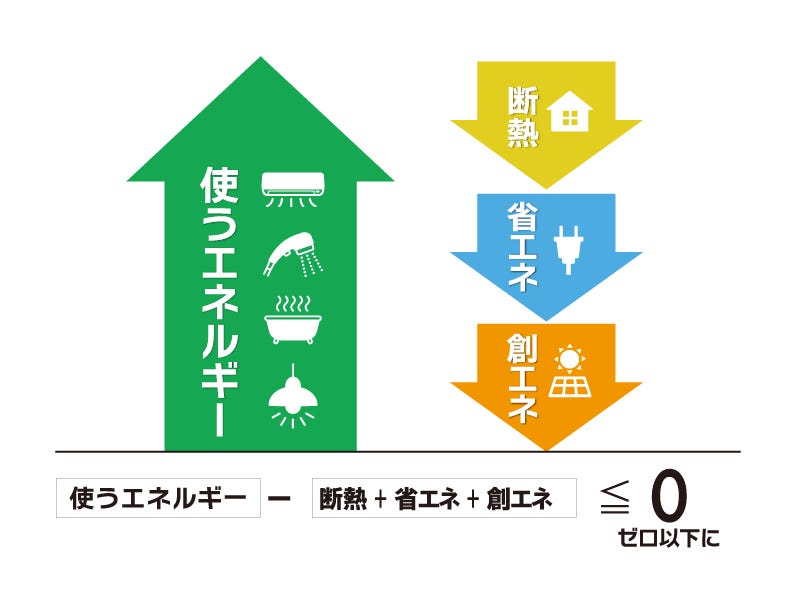

ZEH(ゼッチ)の家

快適で省エネ、光熱費削減を実現するZEHとは?

ZEHとは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略です。建物の断熱性を高め、効率的な設備を使用することで使うエネルギーを削減し、太陽光発電などでエネルギーをつくり、一年間で消費するエネルギーの量を実質ゼロ以下にします。

・メリットが多いZEH

ZEHにすることで、室内の温度差が少なくなり、ヒートショックの原因を減らすこ とができます。また、光熱費の負担が軽減するほか、補助金や減税制度などの優遇 制度が利用できます。さらに太陽光発電や蓄電池など、電気をつくり、ためる設備 があれば、災害時の備えにもなり、災害からいつものくらしを守るレジリエンス住 宅を実現できます。

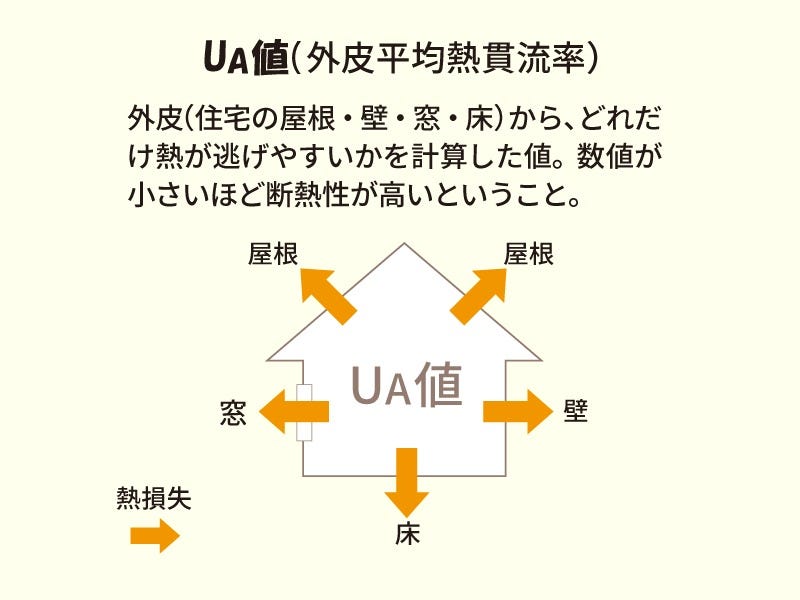

住宅の断熱性を評価する基準

・家を建てる時はUA値をチェックする

ZEHを建てる場合だけでなく、省エネルギー対策のためにも、住まいの基本性能を 高める必要があります。夏の暑さ、冬の寒さを防ぎ、室内を快適に保つためには、住まいの断熱性が重要です。断熱性を高めないと冷暖房の効果 も十分に得られなくなります。チェックポイントは、断熱性の基準を表すUA値です。

加速する国の取り組み

・脱炭素社会に向けての省エネルギーの取り組み

国は、2030年までに、新築される住宅でZEHの基準水準の省エネルギー性能が確保され、新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が導入されていることを目指しています。さらに2050年には、人が合理的だと判断する住宅・建築物に太陽光発電設備の設置が一般的になるよう目指しています。

設備の設置が一般的になるよう取り組みを進めるなど、脱炭素社会に向けて省エネルギーへの取り組みが加速しています。

これからの住まいは、耐震性に加え使用するエネルギーのことも考えていく必要があります。断熱性や気密性は、後から対策しづらいため、建てる時にしっかり考えることが大切です。